彼得必威官方网站- Betway必威- APP下载·林奇最新深度访谈:投资智慧、市场洞察与人生选择

2025-10-13必威官方网站,Betway必威,必威APP下载

主持人:今天真是一场难得的盛宴。有人告诉我,不知道你是否听说过——上一次坐在这些椅子上的人,是奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)。

所以,如果有人在座位下发现一串新车钥匙,那可不是我们准备的,而是之前活动留下的。女士们、先生们,能主持这场访谈,是我职业生涯中的一大荣幸,我为此兴奋了好几周。彼得(Peter Lynch)在这个房间里无需过多介绍,但我还是想简单说几句。他曾叮嘱我别做太长的介绍,避免让他尴尬,但有些事我必须提——可以吗?

主持人:彼得目前担任富达管理与研究公司(Fidelity Management and Research)副主席,这是富达投资的投资顾问子公司,他自1969年起便在此任职。同时,他还是林奇基金会(Lynch Foundation)的主席兼总裁,该基金会专注支持教育、文化与历史遗产保护、医疗健康及医学研究领域的项目。

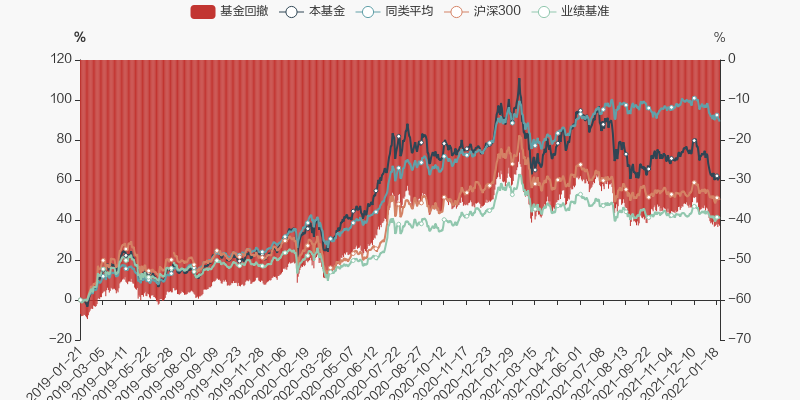

1974年至1977年,彼得担任富达研究部门主管;1977年至1990年退休前,他一直管理富达旗下的麦哲伦基金(Mellin Fund)。在他管理麦哲伦基金期间,该基金实现了年均29.2%的回报率,持续跑赢标普500指数两倍以上,成为全球表现最佳的共同基金之一,其20年回报率更是创下共同基金历史之最。同期,麦哲伦基金的管理资产规模从1800万美元增长至140亿美元。

主持人:你能跻身“史上最伟大投资人”之列,原因有很多。显然,你的业绩记录是其一;其二是你愿意通过书籍、访谈与所有人分享智慧——在当时,这是非常罕见的。而你最伟大的成就之一,是在1990年于人气与业绩巅峰时选择隐退,距今已有35年。那时你才46岁,我想先从这个决定聊起。

彼得·林奇:我深爱这家公司,现在依然如此,它是我见过最优秀的企业。我的父亲在46岁时去世,而我当时正好46岁,这个数字对我意义特殊。那时我每周六早上7点都会去办公室,原本我们还约好周六打场篮球——但在惠灵顿(Wellington),连双人 solitire 游戏都没法玩(笑)。说实话,那段日子我每天都很享受,身边的人都很棒。只是我们有三个女儿,我想多花点时间陪伴妻子和小女儿。幸运的是,公司后来给了我一个角色:指导年轻分析师和基金经理,这让我能继续留在团队里。这段经历非常棒,富达真的是一家顶级公司。

主持人:你有没有想过重返投资一线?有没有某个瞬间,你会觉得“我比现在市面上的人都更懂投资,我想再试一次”?

彼得·林奇:我收到过很多邀请,比如管理封闭式基金,规模从10亿到20亿美元不等,管理费2%。要知道,我离开后市场涨了30倍,如果我当时接手,哪怕只做到平均水平,那只基金现在规模也会有600亿美元。但这种诱惑从来没有足够大——因为我知道,一旦回去,还是要像以前一样投入大量时间。而且,当时每100个美国人里就有一个是麦哲伦基金的持有人,对他们来说,5000美元、1万美元的投资都至关重要,这份责任太重了。

彼得·林奇:我当时有个“特别”的记录:在我管理的13年里,市场总共下跌了10次,而每次我的基金跌幅都比市场更大(笑)。但即便如此,我还是熬过来了。比如1987年市场暴跌时,我收到很多投资者的信,他们说“坚持住,一切都会好起来的,别担心”,这种支持真的很不可思议。

主持人:有没有某个市场时刻——无论是牛市还是熊市——让你忍不住想“如果我还在管理麦哲伦基金,我肯定知道该怎么做”?

彼得·林奇:有过,比如市的时候。我当时就想“这根本没道理”,结果它股价还涨了——但我不做空头交易,所以也只能看着。那时候有太多“没有实际价值”的公司上市,幸好富达没有买那些股票。那段时间我真的会想“这市场到底怎么了?”

主持人:你曾提到过自己早年接触华尔街的经历——你成长的家庭对股市充满怀疑,但后来你在高尔夫球场当球童时,听到人们谈论炒股赚钱的事。能聊聊那段时光吗?

彼得·林奇:其实在40年代长大的人,都听过大萧条的故事,大家总觉得“下一次大萧条要来了”,普遍对风险很抵触。我当时做球童,经常听到客人聊他们买的股票,我会去查这些股票的走势,发现几个月后大多涨了——这让我觉得“这生意不错啊”。可惜那时候我没什么钱,但球童的经历给了我很多启发:你得像顾问一样给客人建议,比如“别把球打到右边”“推杆要注意路线”。我身边的朋友都在凌晨5点送报纸,而我周六一天赚的钱,比他们一周都多。

后来,当时的富达CEO约翰逊先生(Mr. Johnson)和总裁朱尔·沙利文(Djour Sullivan)都是我服务的客人,他们说“要不要来富达面试试试?”——那时候我才21岁左右。1966年夏天,我成了唯一为总裁服务的球童,也因此获得了工作机会。当时有75人竞争3个职位,我很幸运地拿到了offer。不过后来我服了两年兵役,1969年才正式加入富达。可以说,我的职业生涯全靠当年当球童的经历。

彼得·林奇:我当时负责的是“没人愿意碰”的板块:纺织股、钢铁股、金属股——这些领域几乎没什么牛股,现在想起来都不知道自己是怎么熬过来的。其实每个人都有负责的板块,有人管零售、有人管电子、有人管石油,但我分到的就是“拖后腿”的领域。

主持人:在你学习投资的过程中,有没有特别敬佩的专业投资人、企业领袖或导师?他们身上有哪些特质至今仍对投资者有启发?

彼得·林奇:李·艾柯卡(Lee Iacocca)肯定要算一个,他在福特和克莱斯勒都做出了了不起的成就——比如福特的雷鸟(Thunderbird)和野马(Mustang),后来又把克莱斯勒的迷你面包车和吉普(Jeep)带火,太厉害了。还有鲍勃·沃尔特(Bob Walter),他当年掌舵Cardinal超市时,公司上市时估值才3700万美元,现在已经涨到370亿美元了。另外,佛罗里达的Al Namad公司涨了100倍,TJ Maxx的本·卡马拉达(Ben Camarada)也让公司股价涨了100倍——这些企业家可能不那么出名,但他们真的很优秀。

主持人:我整理了一些你的经典名言,想请你聊聊背后的逻辑。第一个话题是“股市风险”,你曾说“在股市赚钱的关键,是别被恐慌吓跑”。为什么这一点如此重要?

彼得·林奇:其实比这句话更重要的,是另一句我常说的话:“了解你所持有”(Know what you own)。如果一只股票从10美元跌到8美元,而你根本不知道这家公司是做什么的,你肯定会慌不择路地卖掉;但如果你清楚它的业务,就不会被短期波动影响。

我举个例子:我曾和莉莉·汤普琳(Lily Tomlin)一起为富达拍广告,她和芭芭拉·史翠珊(Barbara Streisand)关系很好。有一次我在度假,秘书打电话说“芭芭拉·史翠珊打了三次电话,想和你聊聊”。我接通后,她很坦诚地说“我买了很多股票,现在每天早上5点就醒,盯着行情看,我从没碰过毒品、,但现在却因为股票睡不着——我该怎么办?”

我让她说出5只她持有的股票,结果她连这些公司是做什么的都不知道。你想,要是这些股票跌了50%,她能不慌吗?如果不了解自己持有的资产,你在市场里就是“待宰的羔羊”。

主持人:你还说过“人们花在研究冰箱上的时间,比研究股票的时间还多”,为什么会有这种现象?

彼得·林奇:人们在小事上很谨慎——比如为了省50美元机票,会花几个小时比价;但在股票上,他们会把1万美元投给“在公交车上听来的热门股”,连公司业务都不查。更糟的是,有人发明了“玩市场”(play the market)这个词——这是个非常危险的说法。投资不是“玩游戏”,而是买好公司的股权,你必须知道这些公司在做什么。

我认识一个马萨诸塞州西部农场的人,他每月往两家公司(丹碧丝Tampax和友好冰淇淋Friendly Ice Cream)各投1000美元,坚持了10年。他说“如果这两家公司停止招人,我就撤资”——最后他赚了100万美元。其实普通人都有自己的“信息优势”:钢铁行业的人比我先知道行业回暖,教育行业的人更懂教育公司的前景。但很多人却把投资当成“赌场押注”,这完全搞错了方向。

主持人:你建议投资者“为自己持有的股票写一份‘剧本’”,也就是写下买入理由——为什么这个方法有效?

彼得·林奇:我常对学生说“做一个模拟投资组合”:选10只股票,写下买入理由,跟踪一两年,看看结果如何。这和我们富达的基金经理做的事本质上一样——他们不会等分析师上门,而是自己去调研公司、打电话沟通。现在的信息比以前方便多了:以前我们要去图书馆查耐克(Nike)的季报,等拿到报告发现库存下降,才赶紧加仓;现在公司官网就能看财报,全球任何人都能获取信息。如果你现在还说“不了解公司”,那真的没有借口了。

主持人:你还有一句名言:“投资者为应对回调而准备、或试图预测回调所损失的钱,比回调本身造成的损失还多”。能展开说说吗?

彼得·林奇:人们总在担心“市场要跌了”,但事实是,经济学家在过去11次衰退中,错误预测了33次——而且每次都言之凿凿(笑)。在投资这行,你哪怕6.5次做对、3.5次做错,就是很棒的成绩了;就算5次对、5次错,只要你持有好公司(比如好市多Costco、沃尔玛Walmart),也能靠赢家抵消亏损。这就是富达70年来一直在做的事。

主持人:你还说过“如果你花超过13分钟分析经济和市场预测,你就浪费了10分钟”。现在客户还会问你“最新非农数据怎么看”“美联储会加息吗”,你怎么回应?你花了多久才明白“宏观预测没用”?

彼得·林奇:我从来没依赖过经济学家——我们只买股票(笑)。当然,《大空头》里那些人确实厉害,他们提前预判了房地产危机,我当时根本没意识到房贷问题有多严重,得向他们致敬。但我更关注“当下的事实”:信用卡债务变化、储蓄率、就业率、二手车价格、油价——这些是能看到的真实数据。至于“未来会怎样”,我活了81年,从来没见过有人能准确预测未来。

我在为乔尔·蒂林哈斯特(Joel Tillinghast)的书作序时写过一句话:“翻石头最多的人,赢面最大”。就像地质学家找矿一样:看10只股票,可能找到1只被低估的;看20只,找到2只;看40只,找到4只。富达就是这么做的——我们不遗漏任何一个领域。

彼得·林奇:完全正确。当下的经济数据很重要,但市场已经消化了这些信息。你要做的是“找公司”,而不是“猜宏观”。

主持人:你的很多成功投资都来自“生活观察”——比如在超市、商场看到消费者的选择。但这个观点后来被误解成“用某款产品,就该买这家公司股票”,这显然不是你的本意。能澄清一下吗?

彼得·林奇:我在《战胜华尔街》(One Up on Wall Street)里写过一个例子:我当时最大的持仓是Hanes,他们出了一款连裤袜叫“Leggs”,不算特别薄,但版型很好。当时大多数连裤袜都在高档百货店卖,而Hanes把它放在超市——要知道,人们每周都去超市,却几个月才去一次百货店。我妻子也常买,这款产品后来大获成功。

但后来凯泽·罗斯(Kaiser Roth)在超市里把他们的“Nononsense”连裤袜放在Hanes旁边,我为了对比,在3家店买了65双“Nononsense”,分给富达的同事试穿——大家都说“不如Leggs”,再看基本面,这家公司也不行,所以我没买。

还有一个例子:我管理麦哲伦基金时买的第一只股票是塔可钟(Taco Bell)。当时我问“能不能买我自己持有的股票”,公司说“可以,但买了之后不能马上卖”。那时候还有“贝尔电话公司”(Ma Bell),我打电话给交易室说“买塔可钟”,他们居然问“塔可钟是什么?”——我得解释“塔可就是用薄饼夹少量肉,蛋白质丰富,能卖很便宜”。后来百事可乐(PepsiCo)收购了塔可钟,我在18美元买入,他们30美元收购——要是没被收购,这只股票能涨到500、600美元。不过后来Chipotle出来时,我倒是抓住了机会。

彼得·林奇:是啊,当时我持有 Dunkin Donuts,怎么就没买星巴克呢?现在想起来都觉得是“脑子抽筋了”(笑)。

主持人:你有一句名言被沃伦·巴菲特(Warren Buffett)多次引用:“卖掉赢家、持有输家,就像剪掉鲜花、浇灌杂草”。你当时为什么会想到这句话?巴菲特又为什么会喜欢它?

彼得·林奇:我记不清具体年份了,有一次我女儿安妮说“爸爸,沃伦·巴菲特打电话找你”,我还以为是恶作剧(笑)。接通后,他说“我两周后要交年报,想引用你一句话——‘卖掉赢家、持有输家,就像剪掉鲜花、浇灌杂草’,可以吗?”我当然说“没问题”。他还开玩笑说“如果你不来奥马哈看我,你在 Nebraska 就会变成‘坏人’了”——后来我去了很多次,我们还一起打桥牌,他真的太厉害了。

比如他买苹果(Apple),比我那个“iPod故事”晚了8年,最后赚了5倍;他之前重仓IBM,后来发现不对,果断清仓——这种判断力太难得。

主持人:你有没有曾经坚信的投资理念,后来改变了想法?还是说,70、80年代的理念现在依然适用?

彼得·林奇:理念其实没怎么变。你看亚马逊(Amazon)、好市多、沃尔玛、甲骨文(Oracle)这些公司,都是靠基本面涨起来的,富达也重仓了这些股票——我们用的都是公开信息。就像之前大家都不看好 黄金股时,我们买入了;行业从“糟糕”变“还行”、再到“优秀”,这种逻辑一直没变。唯一的大变化是,15年前有8000家上市公司,现在只有3000多家——很多公司还没涨到目标价,就被私募股权以低价收购了,这挺可惜的,毕竟“10倍股”的机会少了。

主持人:过去3年,AI是市场最大的热点,推动了很多公司的盈利和股价增长。你怎么看AI热潮?你自己会投资AI股票吗?

彼得·林奇:我目前一只AI股票都没有(笑)。说实线个月前才会念“英伟达(Nvidia)”这个名字。富达有很多懂技术的人,但我是“科技小白”——我妻子和女儿都懂机械,我连电脑都玩不转,平时就用便签纸和电话。

主持人:那你觉得投资者是不是“追AI追得太猛了”?有没有1999年互联网泡沫的影子?

彼得·林奇:我真的不知道。我有自己喜欢的股票,但不在AI领域。不过有一点我很确定:投资不能“跟风”,哪怕别人都在买,你不懂就别碰——这和我当年不碰是一个道理。

彼得·林奇:富达有规定,员工不能公开推荐股票,这也是为了合规。我记得以前上电视说“可口可乐(Coca-Cola)是家好公司,但按现在的价格,10年后股价可能和现在差不多”——结果我们正好管理着可口可乐的IRA账户,这事当时还挺尴尬的(笑)。

主持人:你以前喜欢买“陷入麻烦但能挽救”的公司,比如废物管理公司(Waste Management)——没人愿意碰,一是因为“和垃圾打交道”,二是传言“被黑手党控制”,但你靠它赚了很多钱。现在这种“冷门股策略”还管用吗?

彼得·林奇:当然管用。我的逻辑是:10个人看一家公司,9个会说“比预期好”,但如果没人看,这只股票就可能被低估。比如废物管理公司,没人愿意研究,其实它的业务很稳定——垃圾处理是刚需,只要公司能解决管理问题,业绩就会上来。

我还遇到过一家公司,之前每股亏6美元,后来通过调整业务,亏幅收窄到2美元——虽然还在亏,但已经是“4美元的进步”。再后来,它从每股亏2美元变成赚2美元,股价直接涨了4倍。很多人忽略了“从坏变好”的过程,但这正是盈利的关键。

主持人:你曾说过华尔街的“悖论”——很多人觉得“靠近交易所的人更懂投资”,但事实并非如此。沃伦·巴菲特也说“华尔街是唯一一个人们开劳斯莱斯,却向坐地铁的人要投资建议的地方”。你是不是想告诉普通投资者“别自卑,你也能做好投资”?

彼得·林奇:绝对是。我见过很多普通人在富达做得很好——他们愿意花时间研究,做事谨慎,不追求“一夜暴富”。投资就像玩扑克,“下一张牌是什么”没人知道,可能好可能坏,但只要你判断“两年后这家公司会更好”,就可以现在买一点。哪怕下一季度业绩没好转也没关系,重要的是“长期逻辑”。

很多人喜欢追“新高股”,其实“新低股”里也有机会——虽然大部分是垃圾,但总有几只被错杀的。这种“逆向思维”现在不流行了,但我相信它会回来的,毕竟“价值投资”的本质就是找“被低估的好公司”。

主持人:富达的布鲁斯·约翰逊(Bruce Johnson)就是这种风格吧?

彼得·林奇:对,布鲁斯今晚也在现场(掌声)。他是最厉害的基金经理之一,专门买高股息、被低估的公司,然后等它们反转。他比我工作时间还长,做事特别严谨,就算10次里错4次,也能靠对的6次赚回来——这就是专业投资者的素养。

主持人:你不投资“七大科技巨头”,但它们确实是美国最优秀的上市公司,利润率30%-40%,营收年增20%,你总得承认它们很厉害吧?

彼得·林奇:当然承认。Meta(脸书)、微软(Microsoft)、谷歌(Google)、亚马逊都是“现象级公司”;特斯拉(Tesla)我不太懂,但比亚迪(BYD)在匈牙利产的车,价格是特斯拉的1/3,质量还不错,这也挺有意思。不过富达有规定,员工买股票要先报备——每次我想买Meta或亚马逊,都会被告知“富达正在买,你不能买”(笑)。普通人其实可以买富达的标普指数基金,间接持有这些公司。

主持人:现在大盘估值不低,标普500的动态市盈率是22倍,虽然盈利在增长、利率在下降,但投资者难免担心“现在入场,未来收益会不会变低”?

彼得·林奇:我举个例子,好市多现在市盈率55倍,和AI股差不多,但它卖的是纸巾——这确实不便宜。但沃尔玛已经70年了,当年山姆·沃尔顿(Sam Walton)从杰西潘尼(J.C. Penney)学到经验,去小镇开低价超市,一开始没人看好。沃尔玛上市10年后,股价涨了10倍;再之后又涨了80倍——因为它从覆盖美国18%的地区,慢慢扩展到20%、23%,还开了山姆会员店(Sams Club)。

麦当劳(McDonalds)也是如此,以前有人说“麦当劳到头了”,我反问“为什么?”——当时它在法国只有20家店,后来开到450家;德国从20家到380家,英国、西班牙也一样。现在麦当劳海外门店比美国还多,股价又涨了10倍。所以“估值高不高”不能只看数字,要看公司“未来能走多远”。

主持人:SEC最近说要研究“取消季度报告,改成半年报”(和英国一样),你觉得这对投资者是好事还是坏事?

彼得·林奇:我没深入研究过,但3个月确实太短了——很多公司的业绩会受“去年同期基数”影响,短期波动太大。如果改成半年报,能让投资者更关注长期趋势,这有一定道理,但我还没下定决心“支持还是反对”。

彼得·林奇:当然有。1982年市场底部时,道指只有777点(不是7000点),从那以后就是大牛市,虽然有10多次回调,但整体向上。现在的年轻人没经历过“大萧条”,上一代人因为听多了大萧条的故事,对股市很抵触,而meme股至少让年轻人“走进了市场”。

不过要提醒一句:1929年大萧条时,只有1%的美国人持股,损失集中在少数人;现在63%的美国人有房子,有IRA账户,有社保、失业救济,还有SEC监管——和当年完全不一样。现在的经济有很多“缓冲垫”,不会再出现“大萧条”那种情况了。

主持人:今天在场的都是富达的客户,也是最优秀、最专注的自驱型投资者——先给大家鼓个掌!作为“自驱型投资者的代言人”,你有什么临别赠言想对他们说?

彼得·林奇:你们是很特别的一群人——愿意花时间研究,做事谨慎,懂自己持有的公司,这不是所有人都能做到的。我这一代人,以前在电话公司、公用事业公司上班,有养老金,不用操心退休;但现在不一样了,大家有IRA,公司可能会匹配缴费,你得自己决定“买什么、怎么配”——这份责任很重,但也意味着“你能掌控自己的未来”。

我女婿以前对公司的401(k)没兴趣,说“不想参与”,我跟他说“你投5000美元,公司匹配5000美元,这相当于‘每年翻倍’,就算你不想管,也可以放进我的IRA里”——后来他才明白“免费的钱不能浪费”。

还有人担心“AI会抢走所有工作”,我想举个例子:1984年AT&T拆分,变成9家“小贝尔公司”(包括南方贝尔),当时AT&T有100万员工,全美国只有1亿个工作岗位,相当于“每100个美国人里就有1个在AT&T上班”。40年后的今天, Verizon、T-Mobile、AT&T加起来只有40万员工,但全美国有1.53亿个工作岗位——没有手机、没有短信、没有移动互联网的年代,谁能想到会有这么多新工作?

美国的优势在于“创新”。自动化确实会取代一些工作,比如未来20年,50万个卡车司机岗位可能会消失,但会有新的好工作出现。就像50年前,柯达(Eastman Kodak)、西尔斯(Sears)这些大公司裁员,但小公司、新行业创造了更多岗位。美国最大的500家公司,现在的员工比50年前还少,但总就业人数翻了1.5倍——这就是企业家精神的力量,也是股市长期向上的根本原因。

最后想跟大家说:投资不是“赌运气”,是“找好公司”;别被短期波动吓住,也别追自己不懂的热点。只要你愿意花时间、懂常识,就能在市场里赚到属于自己的钱。

主持人:非常感谢彼得·林奇今晚的分享!让我们再一次用掌声感谢他!同时也要感谢富达团队举办这场活动,感谢我的团队——丹尼尔、约翰、妮可、格雷厄姆、罗布、邓肯——他们负责今晚的设备和后期,让没能到场的朋友也能看到这段访谈。返回搜狐,查看更多